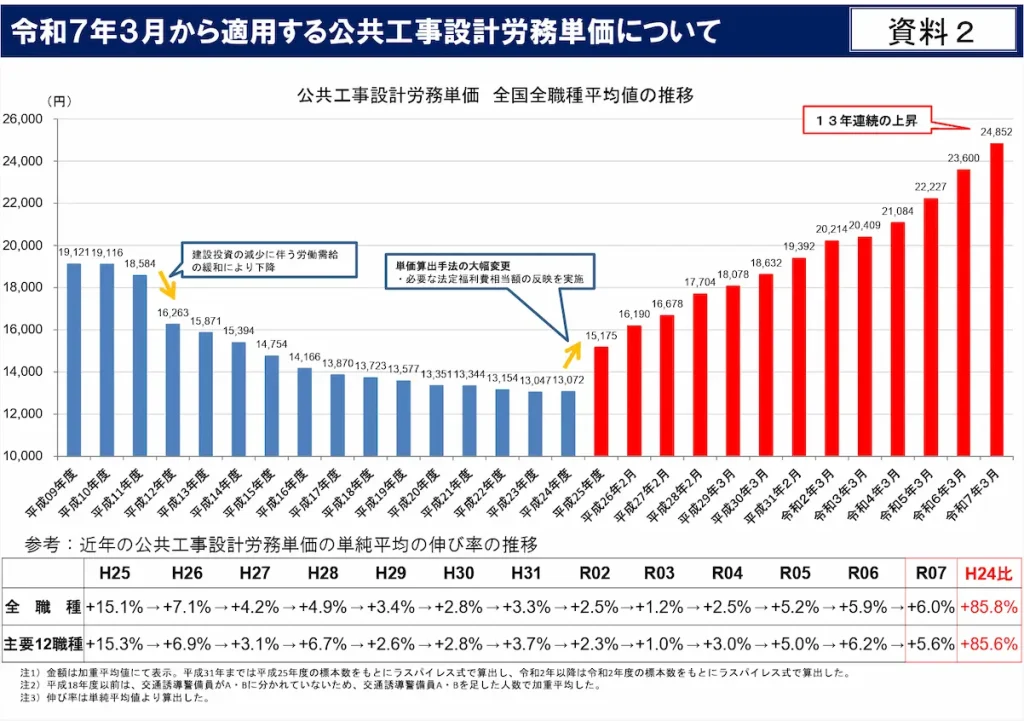

13年連続引き上げになった

公共工事設計労務単価について取り上げます。公共工事設計労務単価の引き上げが決定しました。13年連続の引き上げです。労務単価は24,852円になりました。公共工事設計労務単価とは、「公共工事の工事費の積算に用いるためのもの」です。この労務単価はひとつの指標として定点観測したい内容です。

13年連続引き上げとありますが、調べてみると、その前は、1997年から15年連続で下がっていました。最低の労務単価は2012年のときで、13,072円だったのです。そこから現在では、1.9倍になっているのがわかります。約2倍まで上昇しているのです。

国土交通省

令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について

~今回の引き上げにより、13年連続の上昇~https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00261.html

好循環になるのか

国としても最低賃金を上げているので、公共工事設計労務単価が上昇するのは自然な流れでしょう。最低賃金は今後も上げ続けるのを宣言していますので、公共工事設計労務単価も同じように上がり続けるのではないでしょうか。インフレ対策に賃上げですが、この業界にとっては

・人財確保

としての側面もあります。将来の人手不足を解消するためにも、魅力ある給与にする必要があると感じます。インフレ対策だけでなく、人が集まる「好循環」になるのが理想ではないでしょうか。

将来を見据えて

将来の人手不足が予測できている業界では、業界の存続をかけて意図的な給与アップが行われないと業界が消滅することになるでしょう。その点は業界の方が最もよくわかっています。しかし、給与アップすればコストアップにもなるので、どこまで上げられるのかは限界があります。このバランスを取りながら、しかも結果を出していくことになると思います。

まとめ

価格は市場が決めている、と言われますが、需要と供給のバランスが業界によってちがうので、価格の高低も業界によってちがいます。容易に価格を上げられる業界もあれば、なかなか上げられない業界もあるのです。価格を上げなければ存続が厳しい業界ほど、価格を上げられない現実があるのではないでしょうか。ここは、業界再編を待つのか、調整しながら再編していくのかの道しかないように感じます。今後は、このような分岐点が出現しやすい時期に来ています。

(下記動画は上記文章をAIで読み上げさせています。人の動きもAIが自動生成しており撮影はしておりません↓)

——————————-

スキマ時間に読めるビジネスリーダーのための『経営情報Web Magazine ファースト・ジャッジ』fjコンサルタンツ 藤原毅芳 運営 執筆