【fjconsultants365日Blog:3,776投稿目】fjコンサルタンツ藤原毅芳

教育する力が問われる時代になる

社員教育、人財育成は企業の課題ですが、育成する仕組みを

毎年レベルアップさせている企業はどれくらいあるのでしょうか。

経営計画の中に社員教育をするという取り組みは入っていますが

企業の育成する力をアップさせる目標は立てていますか。

人手不足が叫ばれる中、教育する仕組みや教育する力を伸ばすことを

目標として掲げいてる企業の方が少ないと感じています。

そんなことより育てる方で精一杯だ、という現場の声もあるかと

思います。

しかし、会社の将来を考えると「教育する力」を上げていくことも

外せないポイントのひとつ。

今日はその仕組みのひとつ「ラーニング アナリティクス」を

取り上げてみます。

ラーニング アナリティクスとは

最近、活発に研究が進んでいるのがラーニング アナリティクス(Learning Analytics:LA)。

具体的には

学習者の行動履歴を解析。

ログデータを収集・分析した結果をもとに,適切なコースの評

https://www.ipsj.or.jp/magazine/9faeag0000005al5-att/6002peta.pdf

価・改善や,学習者に対する適応的なサポート

することです。

教育の分野では効果を期待されている学習法のひとつです。

効果として実際に

LA を推進する海外の大学では,その効果により実際の教育現場で

退学者を軽減

https://www.ipsj.or.jp/magazine/9faeag0000005al5-att/6002peta.pdf

できているそうです。

こうした教育分野の流れは企業のスタッフ教育にも応用できるので

キャッチアップしたいところ。

今回のラーニング アナリティクスを企業でも活用できれば退職者が

減るのではないでしょうか。

収集したデータから学習状況を推測・フィードバックする

具体的にラーニング アナリティクスは学習する人のデータを

収集することで学習状況を推測します。

この推測が正確になっていくということ。

学習する人が学習の進捗状況を理解しているかといえば

そうでもないことがあるのです。

本人が理解でいていない部分までも正確につかむことが

可能になれば最適な次の段階を示すことが可能。

ようするに、次の段階が難しすぎても簡単すぎても進捗が

スムーズにはいきません。

その点が最大の課題。

ラーニング アナリティクスはこの課題をクリアするシステム

といえます。

ようするに個人ごとのカスタマイズカリキュラムの正確性が

飛躍的に上昇するということ。

個々に適合すればするほど学習の進むスピードも速くなるのです。

【出典】

なぜラーニング アナリティクスなのか

今なぜラーニング アナリティクスなのか。

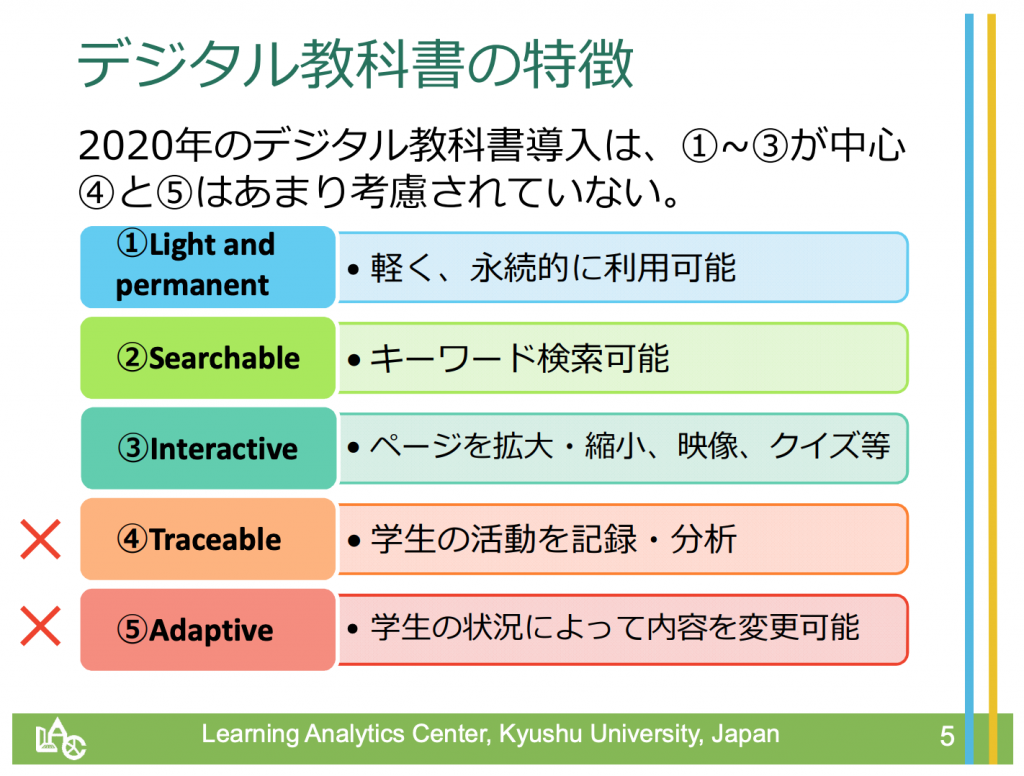

それは、インプット方法ばかり注目されているが、学習の進捗記録、

進捗分析まで手が回っていない。

分析により学習内容変更ができていないことが要因なのです。(下記参照)

教育の現場がデジタル化され始めていますが、上記のような問題が

起こり始めていたのです。

その課題を解決していくのがラーニング アナリティクス。

デジタル化されたから分析できるようになったのです。

人数が多くても個々の状況に対応できるということです。

教育も個々にカスタマイズすること

結局、教育の原理は「個々にカスタマイズする」こと。

その原理は変わりませんが、精度が急に上がり始めている。

そこが重要なのです。

人数の多い少ないに関わらず、低コストで個々のカスタマイズが

自動的になっていく。

そんな時代へと移っていくのです。

まとめ

上記のように考えると、企業の人財教育も同じような道を歩むのでは

ないでしょうか。

デジタル化が進み、個々の学習状況に応じて進捗が示される。

学習内容のカスタマイズ化の精度が最適レベルへと上昇するのです。

その点を想像しながら企業の教育する力を高めていくこと。

方向性を間違わないことです。