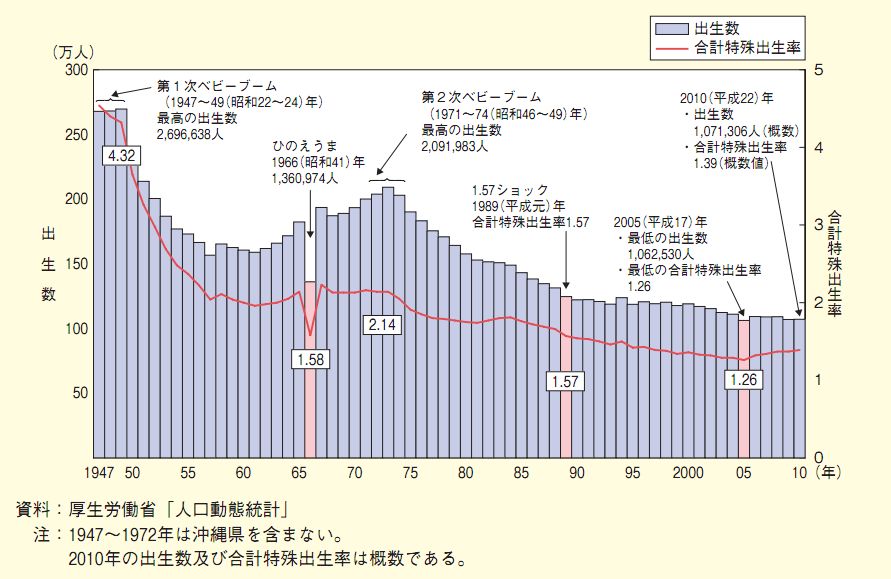

2011年の人口動態統計が発表されました。

自然減が20万人。

戦後最大幅。

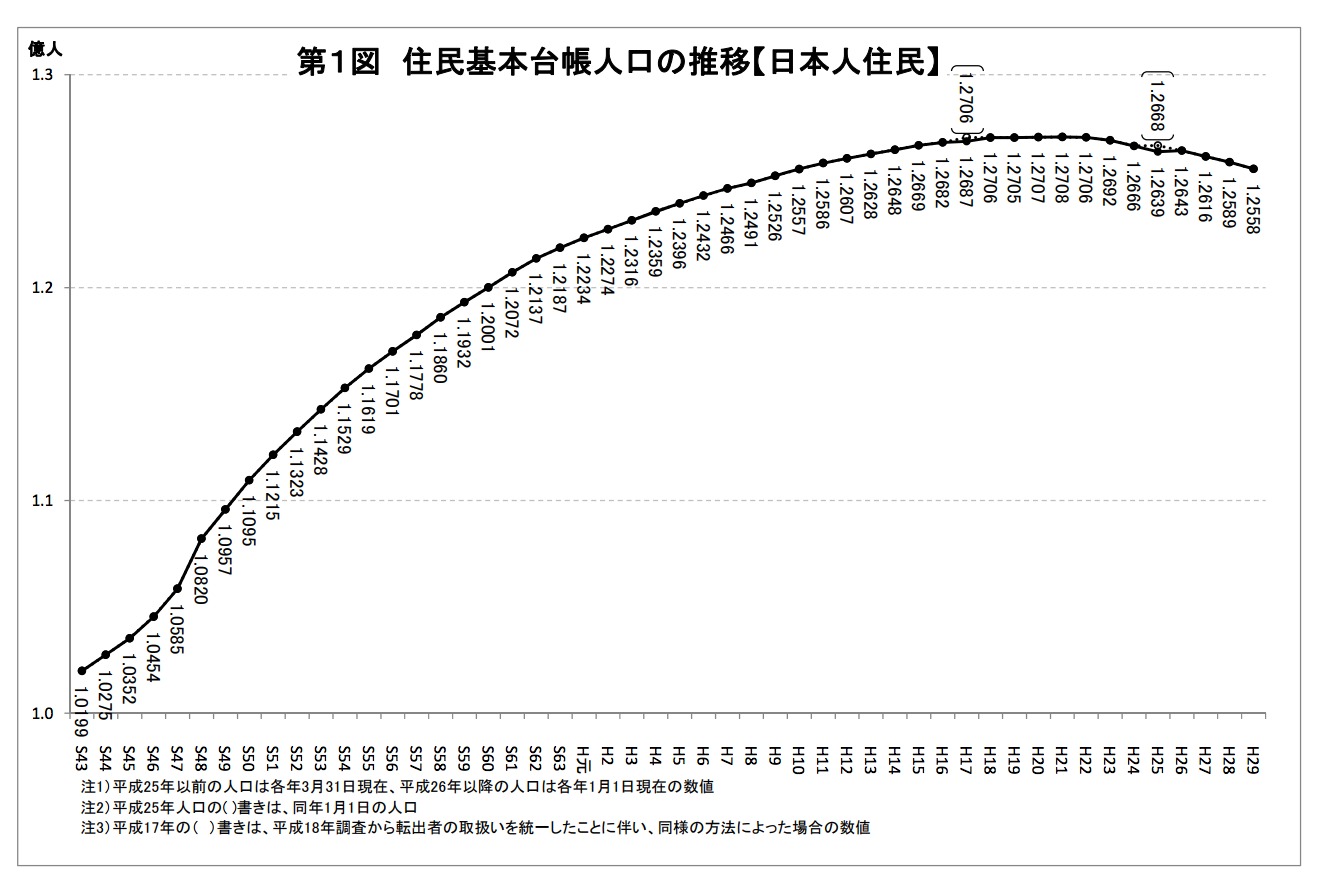

人口減少は2007年以降、連続5年で減りました。

2011年の出生数は105万7千人。

これも戦後統計を取り出した1947年以降で最低。

旧少子化社会白書を調べてみます。

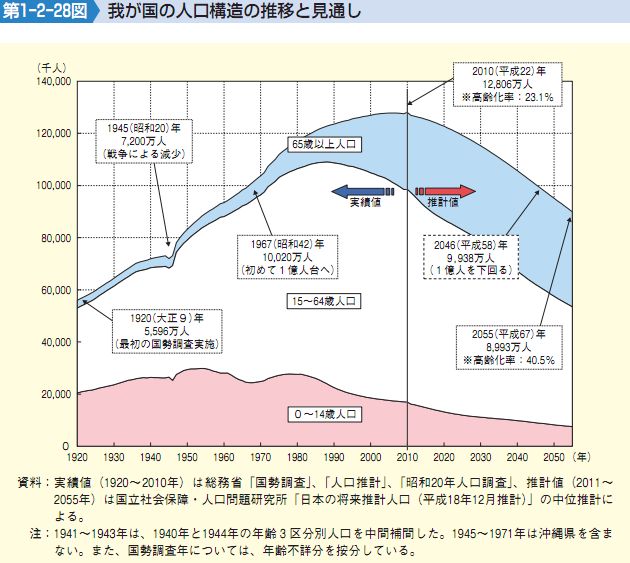

↓ 1920年からの人口構造グラフ。

戦後1945年には人口が7200万人。

5年前のピーク時には1億2620万人。

約60年で1.75倍になったのです。

日本の高度経済成長や景気はこの人口増加とも

連動していたことがわかります。

他にも人口動態は企業の経営にも大きく影響を

与えてきます。

上記は、労働力の推移と見通しのグラフ。

2000年の6766万人

2006年の6657万人

が実績値として出ています。

2000年 → 2006年で

109万人の減少。

100万人以上の労働人口が減少しているのです。

今後、減り続けたときに、2030年には、

2000年と比較して1割から2割の減少が

見込まれます。

実に、486万人の減少から1182万人の減少が

予測されているのです。

減少幅が広いのは、労働市場への参加が

進む場合と進まない場合が予測されています。

「働く意欲」が社会的に高くなるのか、低くなるのか、

大きな差がここでも出てきそうです。

会社の経営においては、

人材採用がより難しくなること

組織の年齢構成がアンバランスになること

が懸念されます。

採用方法も新卒採用、中途採用という枠ではなく

【通年採用】

が広がるでしょう。

そのため人材系のビジネスは、大きく変化します。

これだけ人材採用がミスマッチを

起こしている現状を見ると、遅かれ大きな構造変化が

起きてきます。

どの会社からイノベーションが起こるのか

見ていきたいところです。