【fjconsultants365日Blog:3,827投稿目】

~経営には優先順位がある~経営コンサルタント藤原毅芳執筆

安全装置

シニアの自動車事故がメディアで取り上げられています。

そのとき「安全装置が」といった話題が出ています。

安全装置があれば事故は発生しないのではないか、という

議論です。

確かにそうなのですが、メーカーも安全については

考えて機構をつけているはず。

その際、安全装置がどのような発想で設計されているかを

知っておかなければ判断ができません。

なので基礎の部分ですが取り上げてみたいと思います。

そして、その安全対策思想がビジネスに応用できるのかを

見ていきます。

安全装置の種類

安全装置には種類があります。今回は

- フェイルセーフ

- インターロック

- フールプルーフ

を取り上げてみます。

フェイルセーフ

個人的なことですが30年ほど前に「フェイルセーフ(fail safe)」の

概念を知った機会がありました。

書籍『フェイルセイフ神話の崩壊』 武谷 三男 著

https://www.amazon.co.jp/dp/4764500698/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_HNydDbKJH0369

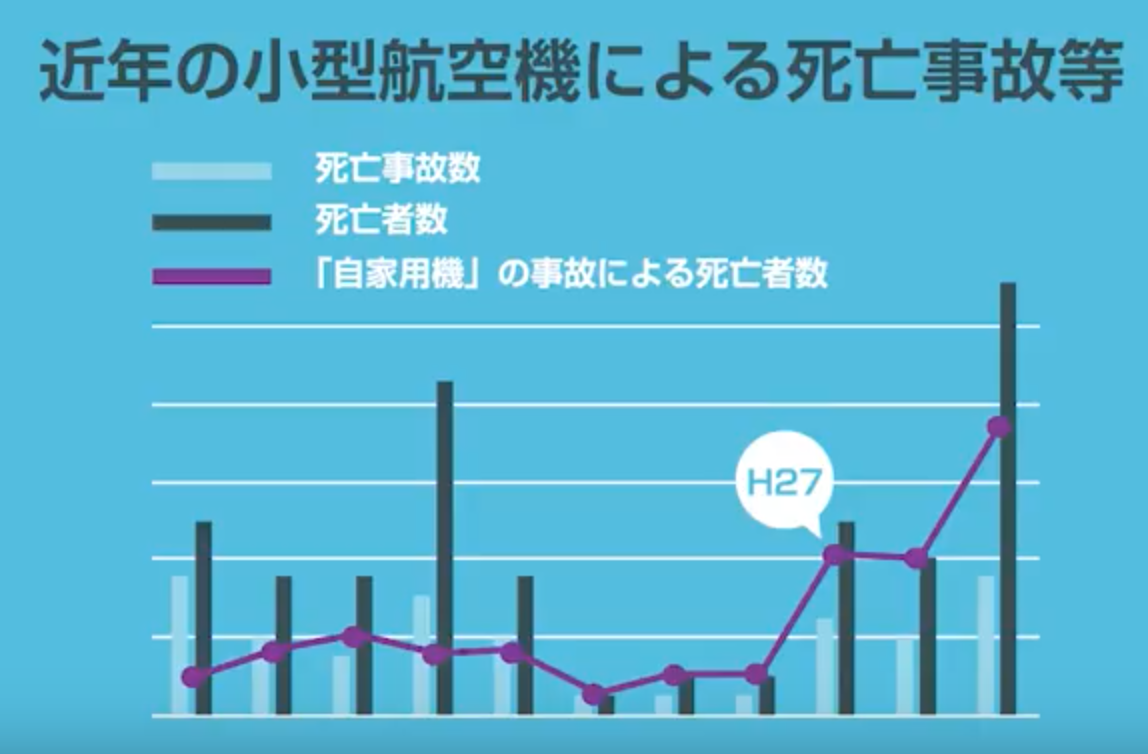

当ブログでも「フェールセーフとは」という内容で一度

取り上げています。(航空機事例)

フェールセーフとは「エラーが発生したときに安全に制御する」こと。

根底には「必ずエラーが発生する」ということがある発想です。

故障やエラーが起こったときに「安全側に停止させる」「稼働を止める」

「安全な動作をさせる」等があります。

インターロック

インターロックは、特定の操作でしか稼働しない、条件以外のときは

停止するといった安全機構。

たとえば

自動車はドアがすべて閉じていなければアクセルが反応しない。

鉄道も同様。すべてのドアが閉まっていなければスタートしない。

エレベーターも同様に各階すべてのドアが閉まっていなければ

動かないようになっています。

他にも飲酒運転撲滅を目指した「アルコール・インターロック装置」も

提唱されています。

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/09/091002/04.pdf

フールプルーフ

フールプルーフとは直訳だと「バカよけ」になりますが、

現在では「ボカヨケ」と呼ばれています。

意味は、初心者が扱ってもミスが起こらない仕組みをつくること。

熟練した人だとミスはしないが非熟練の人だと「無知」から

発生するミスを防ぐ機構、仕組みです。

人の注意力には限界があること、ミスは当然のごとく発生する、

ということを前提条件にしています。

たとえば、

洗濯機は稼働中にはフタが開かない、開いたとしても止まる。

カメラのバッテリーは入れ方がひとつになるような形状で

つくってある。

それにより無知の人が無理やり行動しようとしてもミスが

起こらないのです。

まとめ

安全対策思想は万が一のミスも許さない姿勢がそこにあります。

ミスが生命に直結する場合があるからです。

こうした安全工学はビジネス全般にも応用が可能。

というのも、ビジネス(経営)も同じだと感じているからです。

ビジネスのエラーが発生したら「フェイルセーフ」を発動する。

安全な領域へ移動すること。

ビジネスでプロジェクトを進めるときに、大きければ大きいほど

合意形成ができなければ進めないようにインターロックをする。

スピードは落ちますがミスは発生しない。

フールプルーフを社内に落とし込めば、経験値が浅い人でも

担当することができる。

失敗、ミスがなくなる。

どれも万が一のことが起こらないようにすること、もし起こっても

安全な領域へと導くことはビジネスでも生命線。

この安全対策思想はビジネスでも有効だと感じます。

今後、世の中は数年かけて混乱期へと入ります。

安全対策はビジネス、経営においても必須な時期に来ていると

感じます。