「ビジネスキーワード」の記事一覧

- 更新日:

- 公開日:

時間を短縮しなければ生活が回らなくなってきています。生活レベルにおいても時間短縮が求められています。

- 更新日:

- 公開日:

以前読んだ書籍を探そうと思っても出てこない。そんなとき、途中で止めてしまって次の仕事に取り掛かる。これ、とても意味がある手法です。

- 更新日:

- 公開日:

WebサイトはGoogleの検索順位に影響を受けてしまいます。検索順位が上位だとクリックされ閲覧される回数が増えるからです

- 更新日:

- 公開日:

コンピューターが飛躍的に向上すると言われています。量子コンピューターが実現するからです。

- 更新日:

- 公開日:

ナッジとは、「科学的分析の知見に基づく工夫によって人の行動を変える手法。人がより望ましいと思われる行動を自然に選択するよう誘導する手法」のことです。

- 更新日:

- 公開日:

「食糧危機」というキーワードが出てきています。限定的ですが食糧危機を意識する人も出てきました。まわりで

- 更新日:

- 公開日:

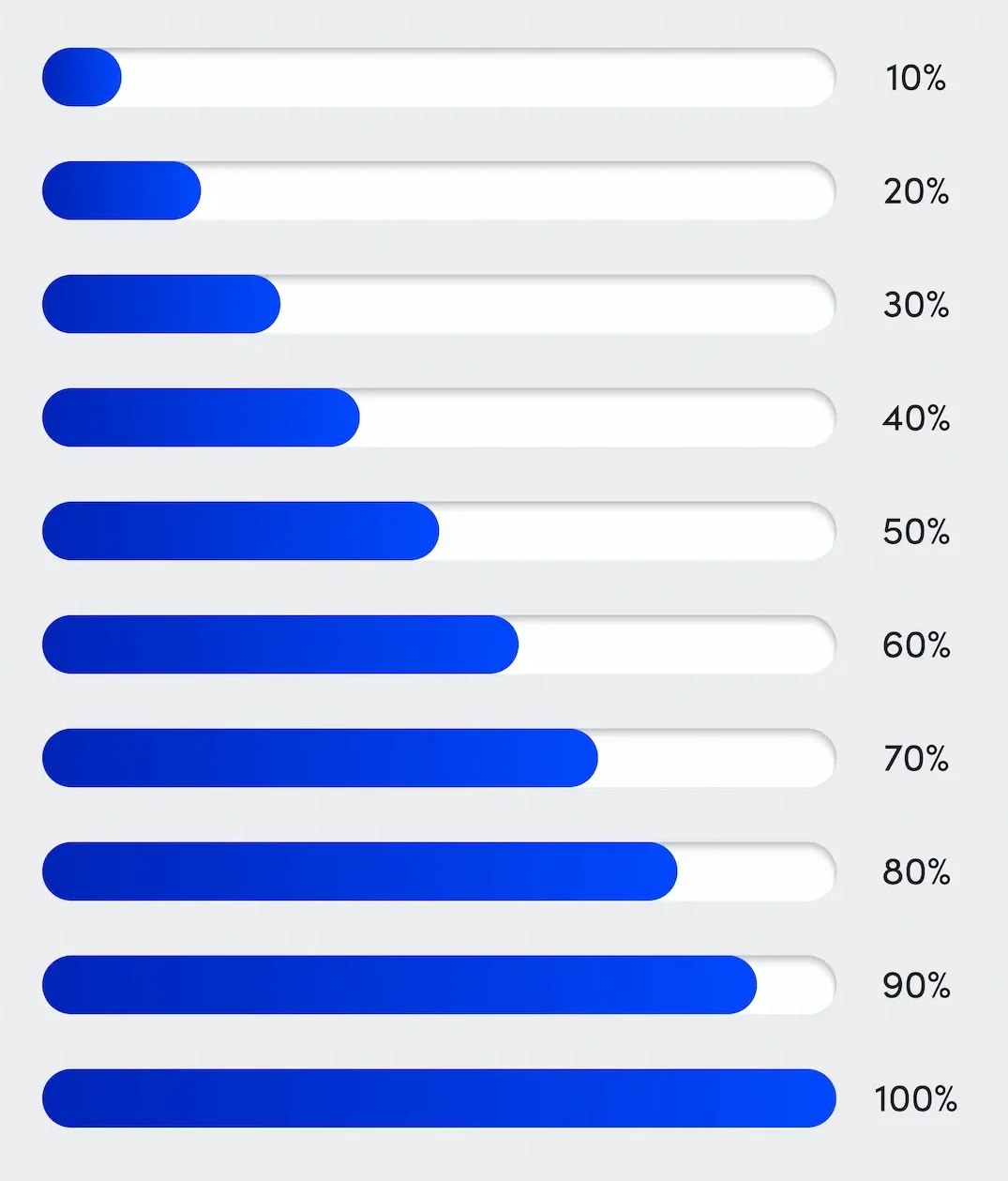

DXが提唱されてから時間が経ちますがDX化へ進捗している割合はどの程度でしょうか。企業ごとに差があると感じます。その差はどこから来るものなのでしょうか。

- 更新日:

- 公開日:

情報が多くなると、どの情報が正確なのか、正しいのかわからなくなります。そんなとき真偽性を確認する指標があります。ファクトチェックです。

- 更新日:

- 公開日:

ビジネスにおいて、リスキリングという単語が目につくようになりました。新しいスキルを習得し自分の能力を再構築することです。特に40代以降の方を対象としており、

- 更新日:

- 公開日:

長文の読解力が低下しているそうです。読解力とは、「文章を読んでその内容を理解し、解釈する力」です。

- 更新日:

- 公開日:

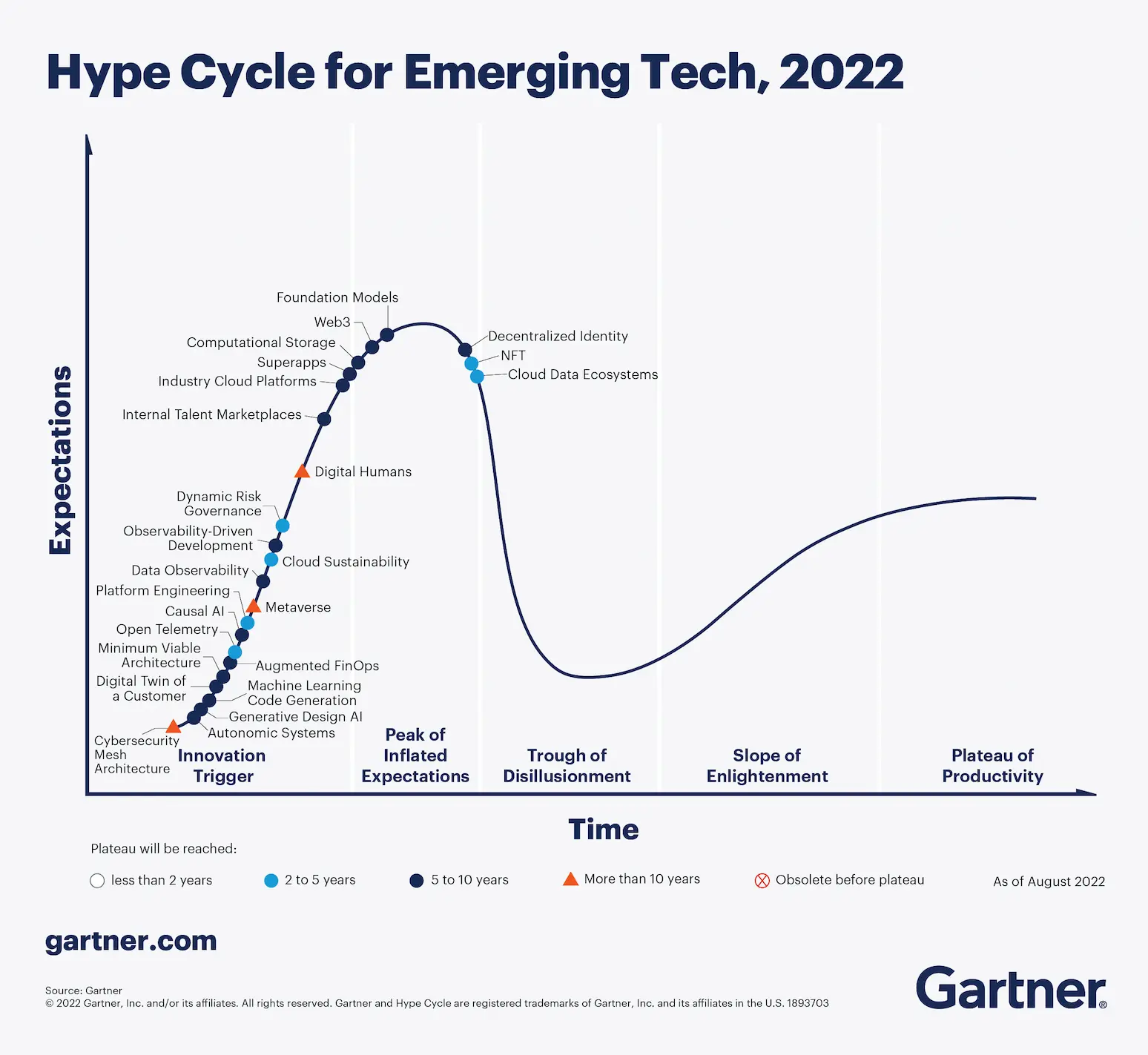

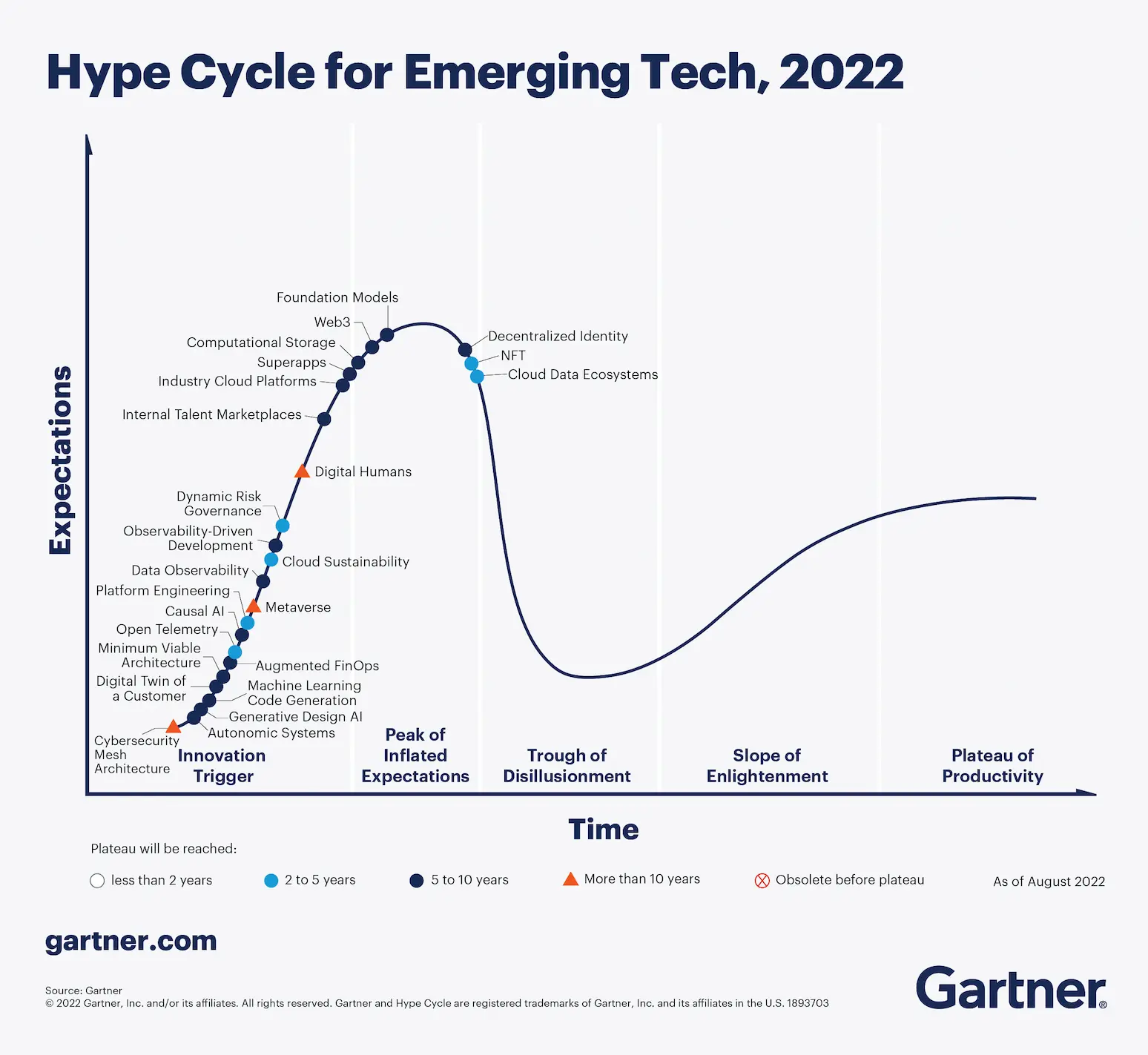

米国ガートナー社が発表するハイプサイクル(hype-cycle)。2022年版が公表されました。

- 更新日:

- 公開日:

プランド オプソレセンス(プランド オプソレッセンス)Planned obsolescenceとは、計画的陳腐化のことを差しています。買い替えを促すために企業が選択する手法です。たとえば