「経営の優先順位」の記事一覧

- 更新日:

- 公開日:

広告は溢れています。

広告に影響される人、広告で触発される人もいます。

その一方で、広告を避ける人もいるのは事実です。

広告という情報空間を嫌がる人もいるのです。

広告を見れば見るほど、商品を欲しがるようになってしまう。

- 更新日:

- 公開日:

脱炭素の流れは大企業からですが、いずれ中小企業にも関連するようになります。

特に大企業と取引をしている企業は必須となる可能性は高いでしょう。

そのため、脱炭素計画の内容を知っておくことは有益だと感じます。

- 更新日:

- 公開日:

脱炭素の動きが大企業では出ています。

大企業と取引をしている担当者は敏感になり始めていると感じています。

用語が聞き慣れない人もいるので整理しておきます。

カーボンニュートラルは、

- 更新日:

- 公開日:

ゲーミフィケーションを用いてやる気やモチベーションを促進する方法があります。

もともとゲームの領域で用いられた手法です。これを組織運営や経営に用いる。

ゲーミフィケーションの具体的な内容を見ていきます。

- 更新日:

- 公開日:

スタッフ教育、スタッフの成長を目指す施策が増えているように感じます。

時間的な余裕ができたからという理由が大きいのでしょうが、時代が変化してるのでその時代に対応するためにもスタッフの成長が欠かせないと考えているのではないでしょうか。

また

- 更新日:

- 公開日:

値上がりの報道が続いています。

厳しい状況がさらに厳しくなっています。

ものごとはプラス、マイナスと交互にはやってきません。

- 更新日:

- 公開日:

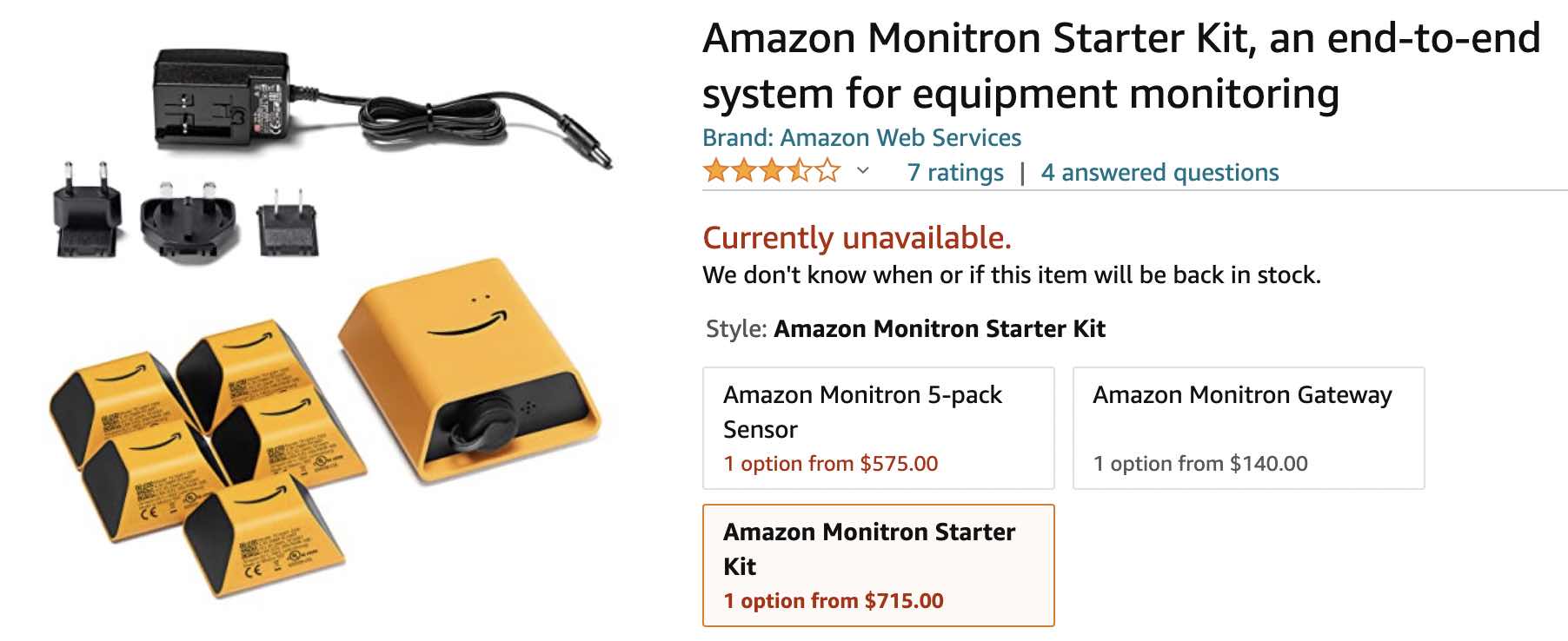

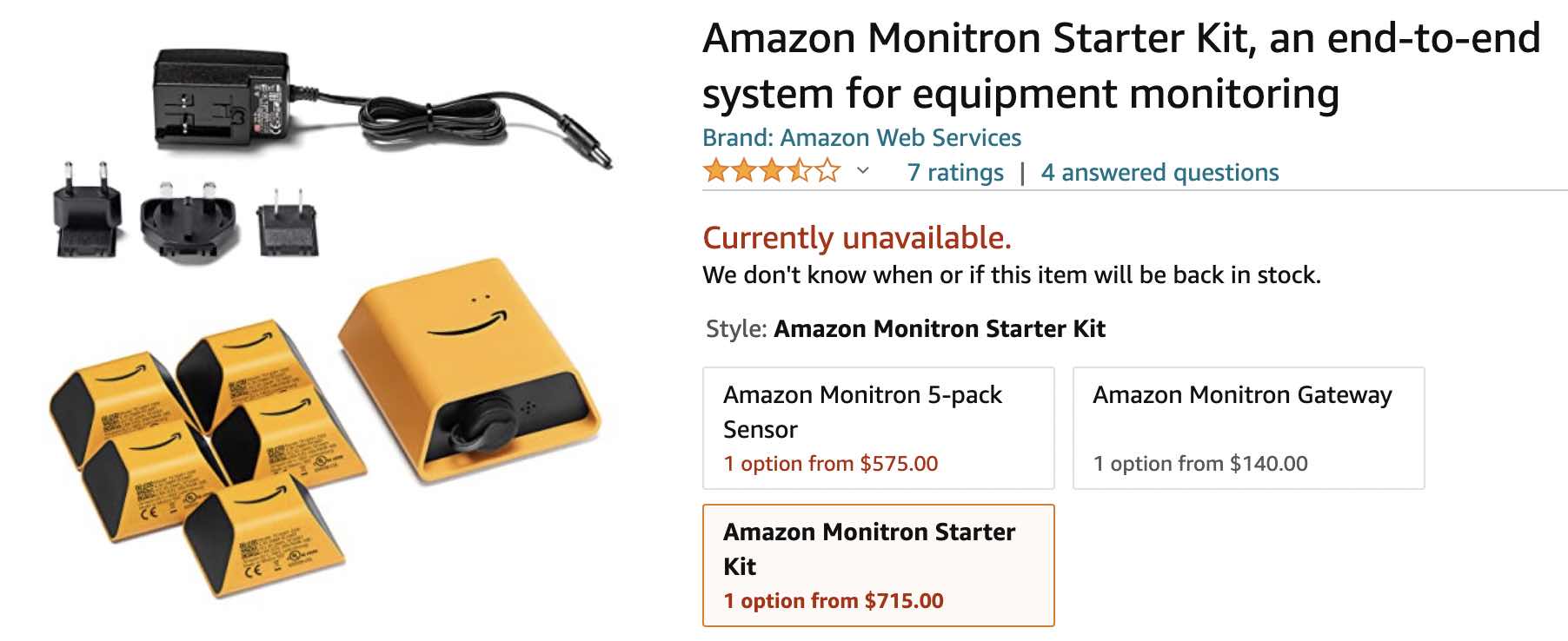

2020年12月に発売されているアマゾン モニトロン。

国内販売はまだされていません。

この商品、製造業の生産性を向上させるためのセンサー。

予知保全の領域です。

購入してスマホでセットアップ。

すぐに使えるのがメリットです。

ある会社の昔話です。

「遅刻してもいい、役員だから」

と言って自由な働き方を実践していた会社があるのを聞いたことがあります。

確かに役員は就業規則も関係ない。

自由人です。

ただ、あまりにも会社にいない。不在。

連絡も取れない。

どこにいるのかもわからない。

さすがに、

- 更新日:

- 公開日:

「できていると思います。自分なりに」

「成長していると感じています。他から何と言われようが」

「いや、自分のやり方で進めたいです」

このような返答を言う人は実力があると感じます。

しかし、実際はちがいます。

実力不足の人の方が、自己評価が高い表現をします。

これは、まわりから「だめだ」と言われ続け防御している可能性もあります。

ただ、

- 更新日:

- 公開日:

2021年上期のヒット商品番付が出されました。

通常ならばヒット商品を取り上げて掘り下げるのですが、今回は行いません。

番付に並んでいる商品を見ればわかると思います。

- 更新日:

- 公開日:

看板広告が減少しています。

空きが出ているのが目につきます。

広告募集と告知されており、ビルの看板、道路看板、駅の看板など出稿総数減っています。

そのような中で、駅のイベントがはじまっています。

下記は新宿駅のコンコース。

横長液晶ディスプレイで宣伝動画。

進撃の巨人最終巻を宣伝しています。

動画を撮影したいる人がいます

- 更新日:

- 公開日:

消費者が認識する価値のパターンがあります。

そのうちのひとつが消費価値モデル。

具体的には、